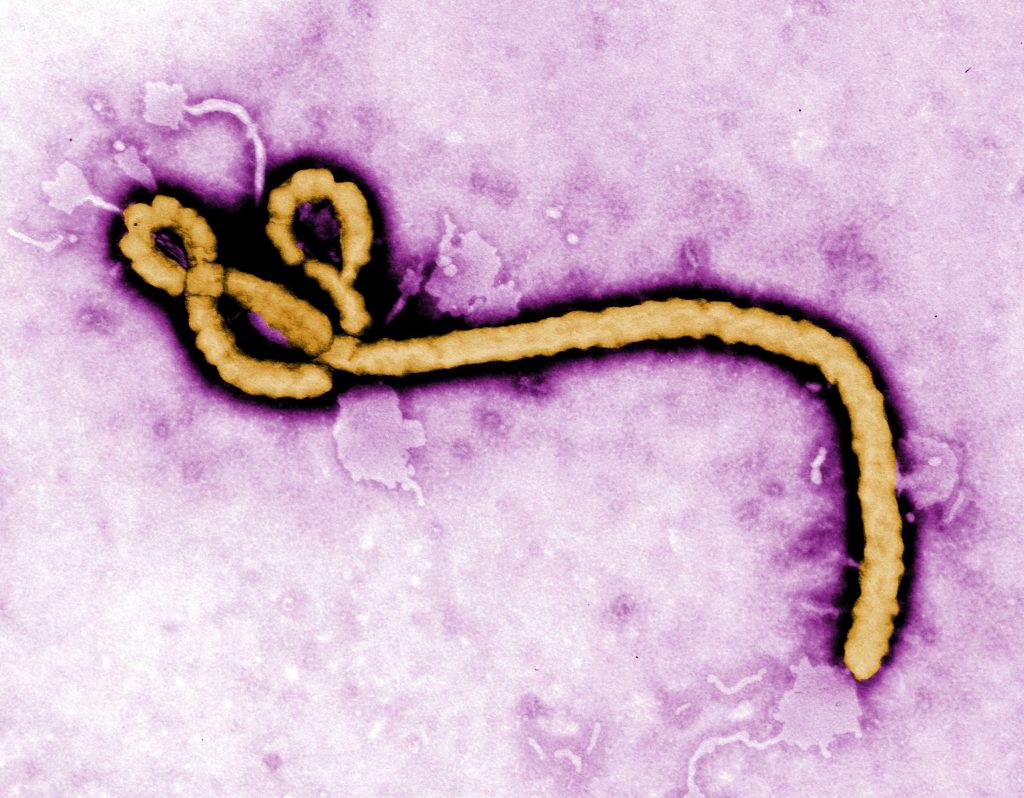

病名:エボラ出血熱

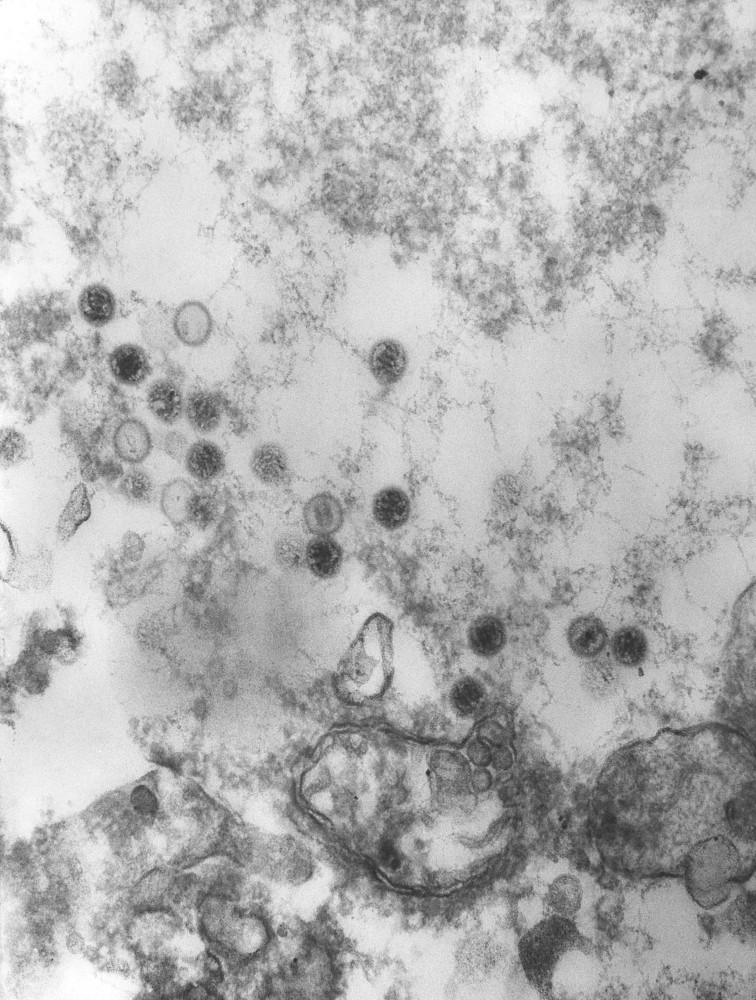

原因ウイルス:エボラウイルス

エボラ出血熱の病原体はエボラウイルス(フィロウイルス科)であり、1976年に初めてアフリカ・ザイール(現在のコンゴ民主共和国)でウイルスが発見された。中部アフリカを中心に20回以上の集団感染が報告されている。自然宿主はオオコウモリではないかとされている。感染したヒト、動物の血液や唾液・糞尿・汗などの体液と直接接触することで感染する。 症状としては、感染してから2~21日間(通常7日程度)の症状のない期間(潜伏期間)があった後、突然の発熱、頭痛、筋肉痛、全身衰弱など。嘔吐、下痢などの消化器症状が多く、意識障害、多臓器不全、ショックも起きる。空気感染はしない。出血症状は患者の1割から5割程度で、感染したときの死亡率は25-90%。

©米国疾病対策センター(CDC)のホームページより

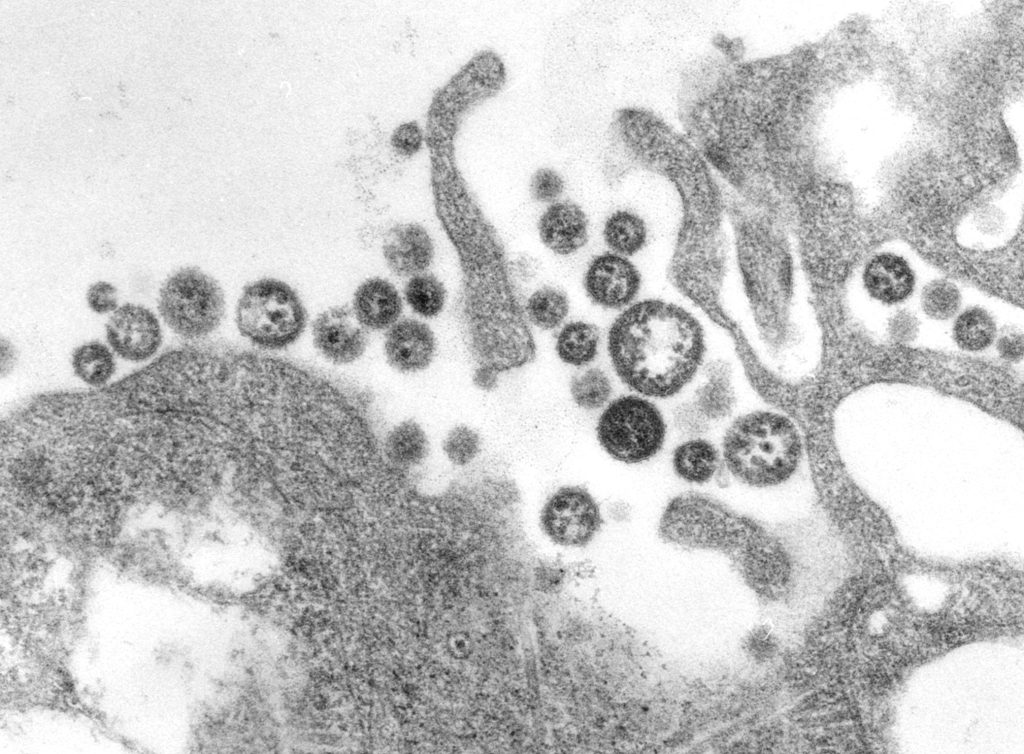

病名:ラッサ熱

原因ウイルス:ラッサウイルス

ラッサ熱は西アフリカ一帯で発生してきた急性ウイルス感染症である。ギニア、リベリア、シエラレオネおよびナイジェリアにおける風土病であり、自然宿主は西アフリカ一帯に生息するヤワゲネズミ(マストミス)である。ヤワゲネズミはその他の西アフリカでも発見されているのでこれら 4カ国以外でもラッサ熱が起こっている可能性がある。ヤワゲネズミを触ったり、糞尿によって汚染された食品の摂取、食器の使用、塵埃を吸いこむことによっても感染(経口感染)する。 症状としては、感染してから5~16日間の症状のない期間(潜伏期間)があった後に、徐々に高熱になっていく。吐き気、腹痛、激しい喉の痛み、咳、結膜炎、嘔吐、下痢、顔のむくみ、粘膜からの出血が発生する。感染した時の死亡率は15%以下。

病名:クリミア・コンゴ出血熱

原因ウイルス:クリミア・コンゴ出血熱ウイルス

クリミア・コンゴ出血熱はクリミア・コンゴ出血熱ウイルス(ブニヤウイルス科)を原因とするウイルス性出血熱のひとつであり、ウシ、ヤギ、ヒツジなどの哺乳動物を自然宿主として、マダニが媒介する疾患である。ヒトヘの感染例は旧ソ連圏、東欧、地中海地方、中東、中国北西部、中央アジア、インド亜大陸、アフリカに広く分布する。ウイルスを保有するマダニに嚙まれたり、ウイルスを保有した動物の血液や組織、患者の血液や排泄物などに触れることで感染する。

症状としては、感染してから3~12日間の症状のない期間(潜伏期間)があった後、突然の高熱、頭痛、背中の痛み、関節痛、腹痛、嘔吐等が始まる。目が充血し、顔面の紅潮や喉が赤くなったり、口蓋に点状出血が起こることが多い。病状が進むにつれて、発症4 日目くらいから 2週間程度の期間、広範囲にひどい痣ができ、鼻血や注射針を刺した箇所からの出血が止まらないことがある。感染したときの死亡率は5-30%。

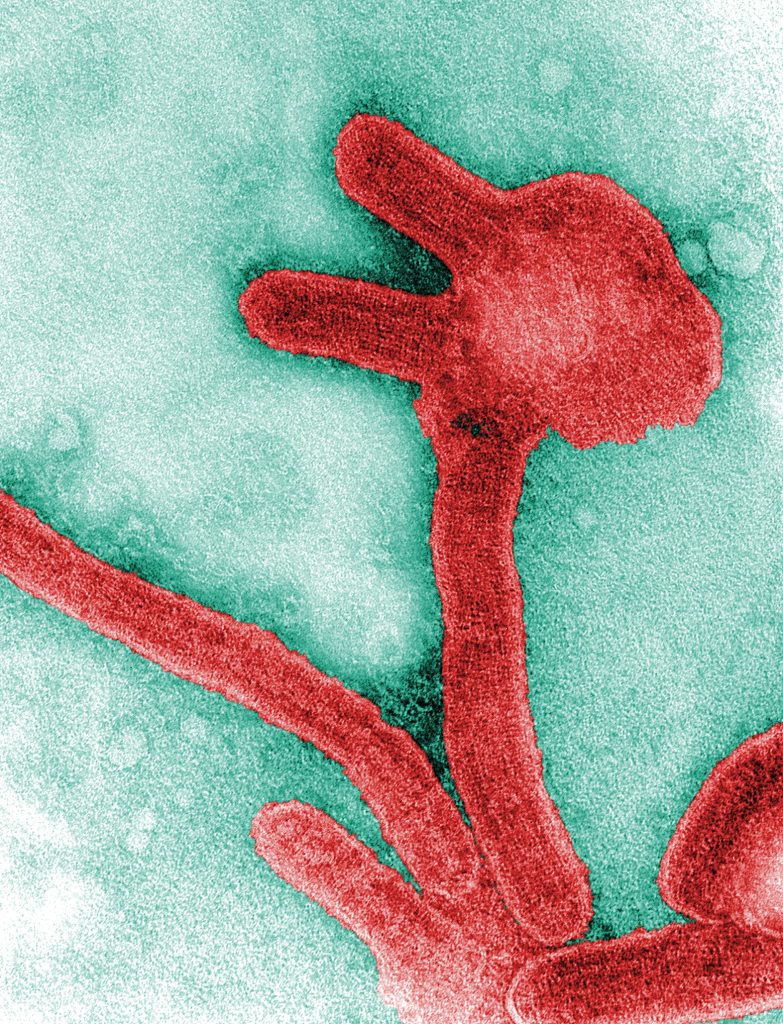

病名:マールブルグ病

原因ウイルス:マールブルグウイルス

マールブルグ病はマールブルグウイルス(フィロウイルス科)を原因とするウイルス性出血熱のひとつであり、自然界での宿主はオオコウモリと考えられている。アフリカのケニア、コンゴ民主共和国、アンゴラ、ウガンダ、ギニアなどの国で症例が確認されている。自然界からヒトへの感染経路は不明。ヒトからヒトへは血液、体液、排泄物との濃厚接触及び性的接触によりウイルスが伝播する。 症状としては、感染してから3~16日間の症状のない期間(潜伏期間)があった後、突然の発熱、筋肉痛があり、顔面や首、体躯、腕などにかゆみのない斑点状丘疹が出ることもある。全身に暗赤色の発しんや紅斑が発生し、症状が進行すると体の色々な部分からの出血が見られる(エボラ出血熱に類似する)。感染したときの死亡率は25-90%。

病名:南米出血熱

原因ウイルス:フニンウイルス(アルゼンチン出血熱の病原体)ほか

南米出血熱は中南米に見られるウイルス性出血熱で、アルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱、ボリビア出血熱の総称。自然宿主は南米に広く分布するヨルマウスというネズミであると考えられている。ウイルスを保有するネズミの糞尿、唾液、血液などとの接触、汚染された食品の摂取、食器の使用、粉塵の吸入、出血熱患者との接触により感染する。 症状としては、感染してから7~14日間の症状のない期間(潜伏期間)があった後、突然の発熱、筋肉痛、悪寒、頭痛、嘔吐やめまいがある。歯肉からの出血が特徴的で、その後皮下や粘膜など体のいろいろな部分から出血したり、呼吸が苦しくなったり、意識が遠くなったりする。感染した時の死亡率は15-30%。

(参考)

エボラウイルス、ラッサウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、マールブルグウイルスおよび南米出血熱ウイルスの説明については以下のサイトを参考にした。

日本感染症学会のホームページにおけるウイルス性出血熱の説明

https://www.kansensho.or.jp/ref/d05.html

厚生労働省のホームページにおける1類感染症の説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html#list01

病名:SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

原因ウイルス:SFTSウイルス

SFTSは比較的新しい感染症で、2011年に原因ウイルス(SFTSウイルス)が特定された。SFTSウイルスはブヤニウイルス科フレボウイルス属に分類され、中国、韓国、日本等で見つかっている。SFTSウイルスを保有するマダニに嚙まれたり、SFTSを発症している猫、犬等に触れたり、感染した患者の血液や体液に触れることで感染する。日本では、発症時期は春から夏にかけて多い傾向にある。治療は対症的な方法しかなく、有効な薬剤やワクチンはない。

症状としては、感染してから6日~2週間の症状のない期間(潜伏期間)があった後、発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)を主徴とし、時に、腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状など。感染したときの死亡率は6.3~30%。

出典:国立健康危機管理研究機構 画像映像アーカイブ ホームページ

https://id-info.jihs.go.jp/archive/images/140/100/longicornis.html

供与されたフタトゲチマダニをCCPID小林准教授が撮影

参考:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html

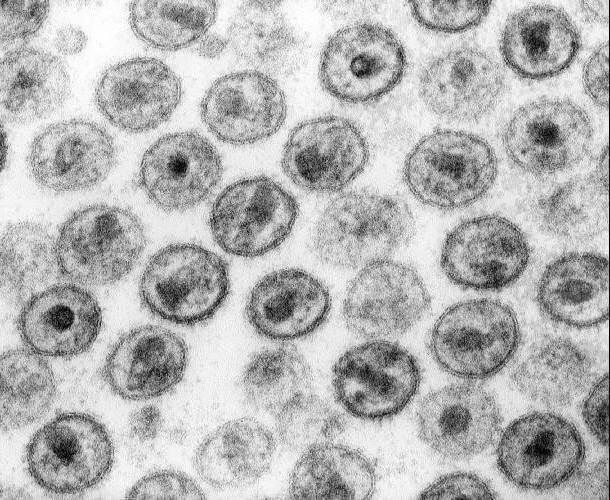

HIV-1(ヒト免疫不全ウイルス)

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は後天性免疫不全症候群(AIDS)の病原体である。HIVはHIV-1とHIV-2の2種類に大別され、両者は遺伝子のタイプが異なる。HIV-1の起源は,チンパンジーに免疫不全を起こすウイルスが人間に感染して生まれたと考えられている。HIV-2は西アフリカに生息するスーティーマンガベイと言う、オナガザル科の猿に免疫不全を起こすウイルスが起源と考えられている。HIV-1は毒性が強く、日本を含めた世界で最も流行している型であり、HIV-2は主に西アフリカに存在していたが、フランス、アメリカ、西インド地域や韓国においても感染例の報告がある。HIV-1 はAIDSへの進行が速く、HIV-2 よりも治療が困難である。HIVの感染経路は、主に「性的接触による感染」「血液を介しての感染」「母子感染」の三つに限られており、日常生活(握手・入浴・缶などの回し飲みなど)ではうつらない。

参考:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/aids/index.html

©米国疾病対策センター(CDC)のホームページより

Epstein-Barrウイルス(EBV)

Epstein-Barrウイルス(EBV)は健常な成人のほとんどが感染し、多くの場合体内に一生保持される。幼児期に親から唾液を介するなどして感染した場合は症状を示さない場合が多い。思春期以降に初めて感染した場合は伝染性単核症という症状を引き起こすことがあるが、安静と対症療法により、多くの場合2~4週間で自然と治癒する。一方、EBVは一部の人において様々ながんを引き起こすことが知られている。また最近では視力障害や運動麻痺などをもたらす多発性硬化症を引き起こすことも分かってきており、近年のウイルス研究において重要な研究対象の一つである。

(参考)

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/im/010/im-intro.html

一般財団法人 化学及血清療法研究所の助成を受けた研究者インタビュー

https://www.kaketsuken.org/interview/2020/210902.html

ブニヤウイルス

ブニヤウイルスはウイルスの分類名でクリミア・コンゴ出血熱ウイルスのように人に重篤な疾患を引き起こすものが含まれている。ウイルス形状は直径90~100nmの球状である。ダニが媒介するブニヤウイルスにはクリミア・コンゴ出血熱ウイルスのほかにもSFTSウイルスに代表されるような新興・再興感染症を起こすものが多く、感染症研究における重要な研究対象である。

参考:松野啓太.エゾウイルスと新興・再興ダニ媒介性ブニヤウイルス感染症.モダンメディア.68巻,5号,2022

フィロウイルス

フィロウイルス科と呼ばれるウイルスの分類に属するウイルス。人に感染して出血熱を引き起こす可能性がある。代表的なものにエボラウイルス、マールブルグウイルスがあり、これらは非常に致死率が高い病原体である。フィロウイルスは形が糸状であることから、ラテン語で「糸」を意味する「フィラム」に由来してその名が付けられた。フィロウイルスはバイオセーフティレベル4の病原体に分類されている。

参考:米国NIH National Center for Biotechnology Informationのホームページ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544258/

アレナウイルス

アレナウイルス科アレナウイルス属と呼ばれるウイルスの分類に属するウイルス。ラッサ熱を引き起こすラッサウイルスはアレナウイルスの一種である。また、南米出血熱の一種であるアルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱、ボリビア出血熱は、それぞれ、アレナウイルスの一種であるフニンウイルス、サビアウイルス、ガナリトウイルス、マチュポウイルスによる感染症である。これらは病原性が高いアレナウイルスとしてバイオセーフティレベル4の病原体に分類されている。

「アレナ」はラテン語で「砂」を意味し、ウイルス粒子の中に砂様の構造物が観察されることから「アレナウイルス」と命名された。

参考:厚生労働省 南米出血熱に関するホームページ

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-04.html

レトロトランスポゾンLINE-1

ヒトのDNAの塩基配列のうち遺伝情報を表す遺伝子と呼ばれている部分はごく一部であり、大部分には存在意義のよく分からない配列が多く存在している。このよく分からない配列の中に転移因子(トランスポゾン)と呼ばれる配列が存在し、DNA上のある場所から別の場所へと移動するという性質をもっている。トランスポゾンのうち、HIVのように”RNA→DNA”という通常とは逆の方向で遺伝子をコピーして増殖していくものをレトロトランスポゾンといい、突然変異を引き起こすことで生物進化の原動力になるが、遺伝子を壊すことで遺伝病やがんなどの病気を引き起こす原因にもなり得る。レトロトランスポゾンの一種であるLINE-1はヒトゲノムの約17%を占めているが、その生理機能はまだよく分かっていない。最近、LINE-1が自然免疫をはじめ、HIV感染やB型肝炎ウイルスによる肝臓がん発症にも関与していることが判明してきたので、感染症研究における重要な研究対象となっている。

参考:三好知一郎(2019).“「がらくたDNA」がDNA上を移動する仕組みを解明 -宿主因子を巧妙に利用した移動戦略-”.京都大学.

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2019-08-29(参照 2025-06-05)

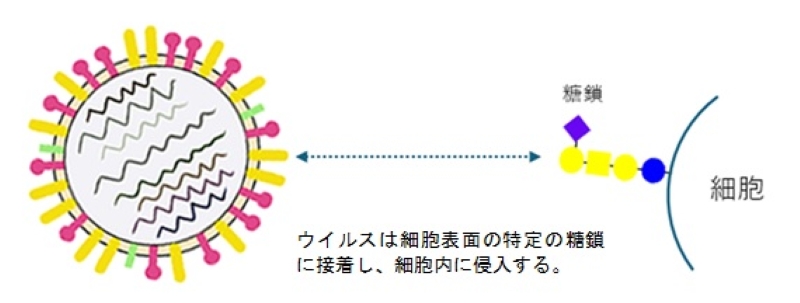

糖鎖

自然界には、グルコース(ブドウ糖)やガラクトースに代表されるようにさまざまな糖が存在する。糖は体内で特定の法則をもって連なった糖のくさり“糖鎖”として、タンパク質や脂質についた状態で存在する。これらの糖鎖は、特定の形の糖鎖と相互作用するレクチンとよばれるタンパク質とともに、さまざまな生命現象に関与する。

細胞表面に存在する糖鎖はウイルスと相互作用することでウイルス感染時に重要な役割を果たすことが知られている。ウイルスは細胞内に侵入するために細胞表面の糖鎖に結合するが、ウイルスが侵入に利用する糖鎖構造が明らかになれば、その結合をブロックすることでウイルスの侵入を防ぐことが可能となる。一方、ウイルス表面にも糖鎖が付いている。ほとんどのウイルスは糖鎖をつくるための酵素を産生することができないので、ウイルスが感染した宿主細胞の産生する酵素によって、ウイルス表面の糖鎖の形が変わることがあり得る。しかし、ウイルス表面の糖鎖構造の変化が、病原性に与える影響についてはよくわかっていない。ウイルス感染症における糖鎖の役割を明らかにすることで、人獣共通感染症の新しい治療法や診断法、ワクチンの開発に応用することができることから、感染症研究においても糖鎖は重要な研究テーマとなっている。

参考:共同利用・共同研究拠点 糖鎖生命科学連携ネットワーク型拠点 ホームページ

https://j-glyconet.jp/glycobiology/

宿主(しゅくしゅ)

宿主とは、細菌やウイルスなどの寄生生物が寄生または共生する場を提供している生物(ヒトや動物など)を指す。宿主が自然界において細菌やウイルスと長期間、共生している場合それを自然宿主という。感染症は、①細菌やウイルスなどの病原体が存在すること、②その病原体が生物に侵入する経路があること、③宿主の3つが揃うことで感染が成立する。

HEPAフィルター(High Efficiency Particulate Air Filter)

HEPAフィルターは、直径0.3㎛の粒子を99.97%捕捉する性能を持っている。BSL-4施設では2重HEPAフィルター、すなわち2枚のHEPAフィルターを直列に接続することにより、病原体を効果的に捕捉し、無菌の排気だけがBSL-4施設から放出される。