1.BSL-4施設に関する基本情報

Q1-1.バイオセーフティレベル(BSL)とは何ですか。

Q1-2.病原体のリスクとはどのようなものですか。

Q1-3.感染症法上、一種病原体等、二種病原体等といった病原体の分類がありますが、BSLとはどういう関係にありますか。

Q1-4.BSL-4施設は、日本で稼働しているのですか。

Q1-5.BSL-4施設は、世界でどのくらい稼働しているのですか。

Q1-6.BSL-4実験室にはスーツ(陽圧防護服)型以外にどのような種類がありますか。

Q1-7.スーツ型はグローブボックス型に比べてどのような利点がありますか。

Q1-8.現時点で長崎大学のBSL-4施設は稼働しているのですか。

Q1-9.BSL-4施設はまだ本格稼働していないとのことですが、本格稼働が遅れることによる不利益はありますか。

Q1-10.長崎大学では、BSL-4施設をどのような目的で使用する考えですか。

Q1-11.長崎大学BSL-4施設の構造、建築面積、延面積を教えて下さい。

Q1-12.一般人なのですが、長崎大学のBSL-4施設を見学できますか。

2.感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に関する手続き

Q2-1.BSL-4施設において特定一種病原体等を用いた研究を実施するためには法律上どのような手続きが必要ですか。

Q2-2.特定一種病原体等所持施設の指定を受けるために、BSL-4施設はどのような基準を満たす必要がありますか。

Q2-3.長崎大学BSL-4施設は特定一種病原体等を用いた研究を実施するまでの手続きにおいて、現在どのような段階にありますか。また、今後どのようなステップが予定されていますか。

Q2-4.特定一種病原体等は、いつ、何を搬入予定ですか。

Q2-5.特定一種病原体等が搬入されるに当たっては、どのようにして運搬されるのですか。

3.BSL-4施設を用いる研究の必要性

Q3-1.なぜエボラウイルスなどの特定一種病原体等の研究を行う必要があるのですか。

Q3-2.日本にはエボラウイルスは入って来ないのではないでしょうか。

Q3-3.仮に未知の感染症が発生した場合、その対応にもBSL-4施設は必要となるのですか。

Q3-4.未知の感染症についてはウイルスの構造・特性などが現時点では不明であるわけですから、それに備えてあらかじめ研究することは困難ではないですか。

Q3-5.なぜ未知の新興感染症が発生するのですか。

Q3-6.再興感染症とは何ですか。なぜ再興感染症が発生するのですか。

Q3-7.なぜ外国で発生した感染症が日本でパンデミックを起こすのですか。

Q3-8.海外で行われたBSL-4研究の成果を活用すれば、必ずしもわが国でBSL-4施設を用いた研究を行う必要はないのではないでしょうか。

4.長崎大学、高度感染症研究センターにおける感染症研究について

Q4-1.長崎大学には感染症研究に係るこれまでの蓄積、ポテンシャルがあるのでしょうか。

Q4-2.新型コロナ対策に長崎大学の感染症研究のポテンシャルが活かされた例はありますか。

Q4-3.本格稼働した後にBSL-4施設ではどのような研究を行う予定ですか。

Q4-4.特定一種病原体等を所持するまでの間にBSL-3やBSL-2の病原体を用いた実験を行うとありますが、その意義は何ですか。

Q4-5.新しい感染症発生の恐れをいち早く検知するためにどのような研究を行っていますか。

Q4-6.BSL-4施設でどのような研究を実施したのか内容を公表する予定ですか。

Q4-7.BSL-4施設で危険な研究が行われてしまう恐れはないのでしょうか。

5.実験室からウイルスを外部に出さないためのシステム

Q5-1.BSL-4実験室内の空気中のウイルスが外に出てしまう心配はないのでしょうか。

Q5-2.BSL-4実験室は高気密で陰圧制御されているとのことですが、陰圧とはどういう意味ですか。また、陰圧制御により病原体の漏出を防ぐ仕組みについて教えて下さい。

Q5-3.ウイルスがBSL-4実験室からの排水に混じって外に出てしまう心配はないのでしょうか。

Q5-4.ウイルスが実験者に付着して外に出てしまうことはないのでしょうか。

Q5-5.感染した実験動物が逃げ出す心配はないのでしょうか。

Q5-6.自然災害などによる停電に備えて、非常用電源を用意すべきではないでしょうか。

Q5-7.特定一種病原体等を用いた実験を行った際に、実験者が感染の可能性が疑われた場合、どのように対応する予定ですか。

6.実験者をウイルスから守るためのシステム

Q6-1.実験者がウイルスに感染する危険はないのでしょうか。

Q6-2.陽圧防護服の陽圧とはどういう意味ですか。また、陽圧防護服により作業者が守られる仕組みについて教えて下さい。

Q6-3.陽圧防護服の重量はどれくらいですか。

Q6-4.陽圧防護服の色はなぜ黄色なのですか。

7.実験を安全に実施するためのルールや取組み

Q7-1.ヒューマンエラーが起きる可能性をなるべく小さくするためにどのような措置が取られていますか。

Q7-2.実験中に実験者の体調が悪くなったらどうするのですか。

Q7-3.BSL-4施設を安全に使用するための管理はどの部署が行っているのですか。

Q7-4.BSL-4施設における事故や災害等に備えて、地方自治体との間で何か対策をしていますか。

8.不正行為に対するセキュリティ措置

Q8-1.BSL-4施設への入退室管理はどのようになされますか。

Q8-2.実験に使用するウイルスが盗まれたり、奪われたりする心配はないのでしょうか。

Q8-3.BSL-4施設のインターネットに対する情報セキュリティ対策はどのようにしているのですか。

1.BSL-4施設に関する基本情報

Q1-1.バイオセーフティレベル(BSL)とは何ですか。

A.BSLとは、国連世界保健機関(WHO)のLaboratory Biosafety Manualに基づき、微生物・病原体等を取り扱う実験室・施設の安全管理の厳格さを示す指標です。病原体のリスクの大きさにより、その病原体を取り扱う実験室のBSLが定められます。BSLは4段階に分かれており、数字が大きいほど厳格になります。BSL-1および2は病原体封じ込めの基本的な措置であり、BSL-4が最高レベルの安全管理措置となります。BSL-4実験室で取り扱うことができる病原体にはエボラウイルスやラッサウイルスなどがあります。

参考:国連世界保健機関(WHO) Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition

https://www.who.int/publications/i/item/9241546506

同manualの最新版は4th editionであるがBSLに係る説明は専ら3rd editionにおいて行われている。

Q1-2.病原体のリスクとはどのようなものですか。

A.病原体のリスクは単にその病原性の強弱だけで評価するものではありません。病原体のリスク評価を行う範囲における社会状況、すなわち治療法や予防法が確立されているか、その治療法や予防接種を十分に提供できる医療体制があるか、その地域の衛生状態、感染症を媒介する動物の生息状況などが影響します。加えてその社会にいる人々の健康状態、例えば基礎疾患の有無、栄養状態、種々のストレスの有無と程度も影響します。すなわち単に病原体の病原性の強弱だけでなく、このような要素を併せて考慮した上で病原体のリスク評価が行われるため、病原体が人々に及ぼすリスクは世界共通ではなく各国の状況により異なります。

Q1-3.感染症法上、一種病原体等、二種病原体等といった病原体の分類がありますが、BSLとはどういう関係にありますか。

A.感染症法では、生物テロや事故等による人為的感染に対処可能な管理体制を講じるために国民の生命、健康に影響を及ぼす危険性踏まえて原則使用等を禁止すべきものを一種病原体等、一種ほど病原性は強くないが国民の生命および健康に重大な影響を与えるものを二種病原体等、二種ほどの病原性はないが場合により国民の生命・健康に影響を与えるものを三種病原体等、危険度が低く我が国の衛生水準では通常は死に至ることは考えられないものを四種病原体等として管理を行っています。一種病原体等は全てBSL-4施設で取り扱う必要があります。二種および三種病原体等の大半はBSL-3ですが、一部BSL-2のものがあります。四種病原体等にはBSL-3のものとBSL-2のものが混在しています。一種から四種までの分類は病原体等の安全管理(すなわちBSL)の観点だけでなく、国際的な動向、テロ等による人為的な健康被害の恐れ、治療法があるか、死亡に至るようなものか、人から人に感染するか等を総合的に勘案して区分されています。従って、一種から四種までの分類がそれぞれ特定のBSLに対応するわけではありません。

Q1-4.BSL-4施設は、日本で稼働しているのですか。

A.国立健康危機管理研究機構の国立感染症研究所村山庁舎(東京都武蔵村山市)に、感染症の診断を主な目的としたBSL-4施設があり、平成27年8月に感染症法に基づき、厚生労働省よりBSL-4施設(法令用語では「特定一種病原体等所持施設」)として指定され、令和元年7月には特定一種病原体等の輸入に関する指定もなされた上で、現在稼動しています。既に稼働しているBSL-4施設としてはこれが唯一の例です。

Q1-5.BSL-4施設は、世界でどのくらい稼働しているのですか。

A.BSL-4施設は稼働中および稼働予定のものが、世界20カ国54カ所以上に設置されています*。アジアでも、インド、台湾、中国、韓国にあります。また、米国、ドイツ、イタリアなどでは、大学のキャンパス内に設置されている施設もあります。現在も世界各地で新たなBSL-4施設が計画・建設されており、近年新設されているBSL-4施設は、ほとんどがスーツ型実験室です。

*ウイルス 第72巻 第2号、pp139-148, 2022

Q1-6. BSL-4実験室にはスーツ(陽圧防護服)型以外にどのような種類がありますか。

A.BSL-4実験室はグローブボックス型とスーツ(陽圧防護服)型の2種類があります。グローブボックスはゴム製グローブを介して内部に手を入れてサンプルを取り扱う密閉ボックスのことで、クラスIIIキャビネットとも呼ばれます。グローブボックス型実験室では病原体はグローブボックスの中で封じ込められます。スーツ型実験室では、実験者は高気密の陽圧防護服を着用し、前面が開放されている作業台(クラスIIキャビネット)の中で実験作業を行います。実験室は、高度な気密構造や退出時用薬液シャワー等を備えることが求められ、病原体はクラスIIキャビネットだけでなく実験室自体でも封じ込められます。

Q1-7.スーツ型はグローブボックス型に比べてどのような利点がありますか。

A.グローブボックス型は密閉性が極めて高い箱の中だけで病原体を扱うため、実験室の中でも病原体汚染される範囲がグローブボックス内部に限定され、実験操作に伴うリスクコントロールが容易です。その一方、グローブボックス型では利用できる実験機器に制限が伴い、グローブボックスに入る大きさの機器、もしくはグローブボックスに接続可能な機器しか使うことができません。それに対してスーツ型では通常の実験室と同じように実験機器を使うことができます。また、スーツ型では普通の実験室で行うのと大差無い自由度で作業を行えます。そのため、スーツ型ではより多様で先進的な感染症研究を行うことができます。他方、スーツ型はより複雑な設備仕様を備えるため、より高度な保守管理技術とともに、より厳格な安全管理が求められます。

Q1-8.現時点で長崎大学のBSL-4施設は稼働しているのですか。

A.現時点においてBSL-4施設は特定一種病原体等を所持しておりません。現在は特定一種病原体等を用いた研究開発への準備として、BSL-3以下の病原体を用いた研究開発等を行っている段階にあります。

Q1-9.BSL-4施設はまだ本格稼働していないとのことですが、本格稼働が遅れることによる不利益はありますか。

A.いつ日本にエボラウイルスのような特定一種病原体等や病原性の高い未知のウイルスが入ってくるかわかりません。日本国内で新たに未知の感染症が発生する可能性もゼロではなく、そのような場合に備える必要があります。BSL-4施設があれば、感染症が発生しても安全な検査をすることができます。またBSL-4施設を用いた研究により、発生したウイルスに似たウイルスに対する治療法や、ワクチンがあらかじめ開発されていれば、それを応用して対応ことができます。BSL-4施設がなければそれらが一切できないため、我が国国民の安全保障上、大変な不利益となります。

Q1-10.長崎大学では、BSL-4施設をどのような目的で使用する考えですか。

A.BSL-4病原体による感染症に対する診断技術や治療法の開発、病気が起こるメカニズムを明らかにするための研究などを行います。感染症の制圧に取り組む研究者の育成も重要な目的です。また将来的には、BSL-4病原体に感染が疑われる患者の検体の検査も実施することを考えています。

Q1-11.長崎大学BSL-4施設の構造、建築面積、延面積を教えて下さい。

A.構造は鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造です。建築面積は約1,300平米、延面積は約5,100平米となります。

Q1-12.一般人なのですが、長崎大学のBSL-4施設を見学できますか。

A.BSL-4施設は既に厚生労働大臣による指定を受け、国の管理下にあり、厳重に管理されています。長崎大学高度感染症研究センター実験棟生物災害等防止安全管理規則に基づき、教育訓練を受けた者など許可された者のみがBSL-4施設に立ち入ることができ、一般の方は施設内を見学できません。ご理解いただけますと幸いです。

2.感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に関する手続き

Q2-1.BSL-4施設において特定一種病原体等を用いた研究を実施するためには法律上どのような手続きが必要ですか。

A.BSL-4施設を建設し、施設内の設備の検証や慣熟運転を行った後に、まず感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき厚生労働大臣より特定一種病原体等所持施設の指定を受ける必要があります。その後に、特定一種病原体等を海外から輸入するための厚生労働大臣指定、または国内他機関から移送するための厚生労働大臣承認を受けることで特定一種病原体等を用いた研究を実施できるようになります。

Q2-2.特定一種病原体等所持施設の指定を受けるために、BSL-4施設はどのような基準を満たす必要がありますか。

A.長崎大学のBSL-4施設は既に2025月1年24日に厚生労働大臣から特定一種病原体等所持施設の指定を受けていますが、この指定を受けるに当たっては感染症法に基づき様々な基準を満たしている必要があります。建物としての施設が満たすべき基準としては、実験室の壁、床、天井等に耐水性、気密性があること、実験室の内部を常時監視するための監視カメラを備えていることなどがあります。Q&Aの5.で説明している排気・排水設備、非常用電源もこの基準に含まれます。建物自体ではなく施設の中で病原体を取り扱う方法に関する基準も満たしている必要があります。例えば、保管庫から病原体を出し入れする場合には2人以上によって行うこと、実験室での飲食、喫煙および化粧を禁止することなどです。Q&Aの5.で説明している実験動物が逃げ出さないための仕組みや6.の陽圧防護服の着用もこの基準に含まれます。

Q2-3.長崎大学BSL-4施設は特定一種病原体等を用いた研究を実施するまでの手続きにおいて、現在どのような段階にありますか。また、今後どのようなステップが予定されていますか。

A.BSL-4施設は感染症法に基づき2025月1年24日に厚生労働大臣から特定一種病原体等所持施設の指定を受けました。これは、特定一種病原体等(ラッサウイルス、エボラウイルス、マールブルグウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、南米出血熱ウイルス)を所持するための基準を満たしている施設として認められたということです。

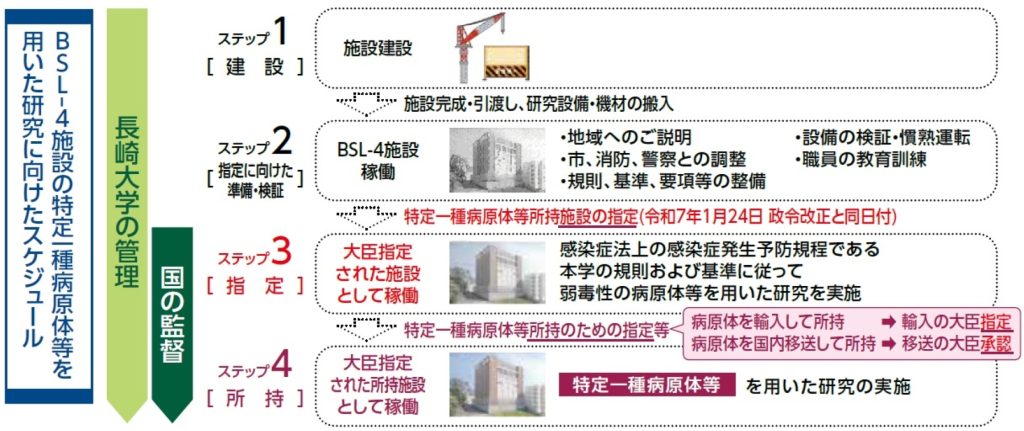

下図ではBSL-4施設において特定一種病原体等を用いた研究を実施するまでを、ステップ1~4の4つの段階で説明しています。今回の指定を受けたことによりステップ3の段階に進んだことになります。

現在のステップ3は、まだ特定一種病原体等は所持していない段階ですが、感染症法に基づき、BSL-4施設は既に国の監督下に置かれています。特定一種病原体等を用いた研究を実施するためには、厚生労働省より輸入の大臣指定または国内移送の大臣承認を受け、上図におけるステップ4へと進む必要があります。現在、病原性の低い病原体を用いた研究を実施しながら、ステップ4に進むための準備を行っています。

Q2-4.特定一種病原体等は、いつ、何を搬入予定ですか。

A.特定一種病原体等を実際に施設に搬入できるまでには、既に病原体を保持・管理している搬入元との調整、運搬の手配等に加え、更には厚生労働大臣による搬入のための指定又は承認が必要となることから、相当の時間を要するものと考えます。搬入の時期や病原体等について、具体的に予見できるところではありません。

Q2-5.特定一種病原体等が搬入されるに当たっては、どのようにして運搬されるのですか。

A.特定一種病原体等を運搬するに当たっては、感染症法に則り、専門の知見、技術を有する運搬業者に委託し、公安委員会の管理の下に行うこととなります。

3.BSL-4施設を用いる研究の必要性

Q3-1.なぜエボラウイルスなどの特定一種病原体等の研究を行う必要があるのですか。

A.気候変動等による感染症流行地の拡大や、国際交流の活発化による国際流動性の高まりを考慮すると、我が国の安全安心を確保するためにも、世界で流行している感染症への対応が非常に重要と考えています。2014-16年西アフリカにおけるエボラウイルスの流行では欧米まで患者発生が拡大しました。マールブルグ病が最初に見つかったのはドイツです。クリミア・コンゴ出血熱はヨーロッパでも発生しています。ラッサ熱も日本に帰国後に発症した人がいます。だからこれらは決してアフリカの奥地の風土病で片付けることはできません。いつ日本に入って来ても不思議ではないのです。

特定一種病原体等の研究が他の感染症対策に有意義なこともあります。例えば、エボラ出血熱の治療薬やワクチンの開発研究が、2019年末より始まった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行において直ちに活用できたことが、パンデミック対策への大きな力となりました。

具体的には、エボラ出血熱の治療薬として開発されたレムデシビルが(早期に投与開始する限り)新型コロナウイルス感染症に対する非常に有効な抗ウイルス薬として活躍し、また新規モダリティのワクチン研究が既に進められていたため、迅速な新型コロナワクチンの開発及びその実用化に貢献しました。

このようにエボラウイルス等の研究は、他の感染症等への対策としても大いに期待できるため、BSL-4施設を用いた特定一種病原体等の研究を行うことは重要であると考えています。

Q3-2.日本にはエボラウイルスは入って来ないのではないでしょうか。

A.2014年から2016年に西アフリカでエボラ出血熱の大規模な流行が発生しました。この流行の際に英国、米国等でエボラ出血熱患者の輸入症例が報告され、それらの国で実際に医療従事者等への二次感染が発生しています。日本でも当時西アフリカに渡航した数名の方が帰国後に発熱の症状を呈したため、専門の医療機関に入院し、国立感染症研究所村山庁舎(2025年4月に国立健康危機管理研究機構へ改組)においてエボラ出血熱の遺伝子検査(PCR検査)を行っています。結果は全て陰性でしたが、再びエボラ出血熱が海外で流行した時に、流行地域に渡航して日本に帰国した方が感染している可能性はあり、日本がエボラウイルスと無縁と考えることはできません。

Q3-3.仮に未知の感染症が発生した場合、その対応にもBSL-4施設は必要となるのですか。

A.未知の感染症が発生した場合、その病原体の性状が不明であることから、市中における感染症の発生状況(伝播性、重篤さなど)や類似病原体の性状などから実験室でその病原体を取り扱うリスク評価を行います。その結果、実験室での封じ込めの必要性と作業者の安全を確保するために最高レベルの安全管理が必要だと判断された場合、BSL-4施設で取り扱う必要が出てきます。従って、新たに発生するかもしれない未知の感染症(これを“Disease-X”と呼称する場合もあります)に対応する上でもBSL-4施設は必要です。

Q3-4.未知の感染症についてはウイルスの構造・特性などが現時点では不明であるわけですから、それに備えてあらかじめ研究することは困難ではないですか。

A.まず、いくつかのウイルスについては、これまで繰り返し人類に襲いかかってきた歴史があります。例えばインフルエンザウイルスについてはスペインかぜ(1918-1920年)、アジアかぜ(1957-1958年)、香港かぜ(1968-1969年)等のパンデミックで多数の感染者を出しました。コロナウイルスについては、SARS(重症急性呼吸器症候群、2002-2003年)、MERS(中東呼吸器症候群、2012年以降アラビア半島で発生。2015年に韓国でもアウトブレイク)が発生したほか、COVID-19が2019年以降パンデミックを起こし世界中で多くの死者を出していることは記憶に新しいところです。これらのウイルスについては、新たなタイプのものが再び新興感染症として流行する可能性が高く、平時から感染症の発生動向について調査・研究を行うことは非常に重要です。また未知のウイルスが見つかった場合、近年の著しい技術進歩により新しいゲノム解析機器を用いて短期間でウイルスのゲノム配列を明らかにすることができるようになっています。従って、新興感染症を完全に予測することは不可能であっても、色々な想定の下に準備研究を行っておけば、実際に未知のウイルスが出現した時に、想定したケースからの修正を行った上で迅速に感染症対策に繋げることができると考えます。

Q3-5.なぜ未知の新興感染症が発生するのですか。

A.多くの新興感染症は人獣共通感染症で、その源となっているのは野生動物です。人類は文明を発展させる過程において自然環境を破壊することも行ってきました。例えば、世界的に増大した人口をまかなうための食糧増産の過程で、森林を破壊し農地開墾を進めることによりそれまで人が立ち入らなかった自然の奥地にまで人が進出し野生動物を家畜にする等、野生動物との接触が増えています。人や家畜が病原体を持つ野生動物と接触することで新たな動物由来の感染症が発生します。また、密猟された野生動物の不正取引や感染した人や家畜が別の場所に移動することから、移動した先で新たな感染を広げてしまいます。このようにして、野生動物と共生関係にある病原体が種の壁を越えて人にまで感染し新興感染症として拡がっています。

Q3-6.再興感染症とは何ですか。なぜ再興感染症が発生するのですか。

A.過去に流行した感染症で公衆衛生上問題とならなくなったはずが、再び感染者が増大しているものを再興感染症といいます。我が国における代表例の一つは、2007~2008年に10代から20代の人を中心に流行した麻疹です。かつては子供の頃に麻疹に感染し、自然に免疫を獲得するのが通常でした。しかし、麻疹ワクチンの接種率の上昇で自然に感染する人は少なくなりました。その一方で、幼児期に1回ワクチンを接種した人も麻疹の流行に際してウイルスに曝露される※ことにより追加で免疫効果を得ていましたが、流行がなくなったことで麻疹ウイルスに対する免疫が歳を重ねるにつれて弱くなって行きます。当時、10代から20代の人たちの中には、一度も麻疹の予防接種を受けていない方や幼児期の1回のワクチン接種で十分な免疫が獲得できなかったり獲得した免疫が減弱したりした方が蓄積していたと考えられ、集団としての免疫が低下していました。その結果麻疹が流行したと思われます。そこで中学1年生と高校3年生へ集中的に追加予防接種を行うことで集団としての免疫を強化し、その結果この流行は終息しました。今は1歳の時と小学校就学前の2回の接種により、集団免疫を維持することができております。このように、集団免疫が落ちてしまった社会には再興感染症が興る恐れがあります。

※:殆どの場合は発症しません。

参考:厚生労働省の麻疹に関するホームページ

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html

Q3-7.なぜ外国で発生した感染症が日本でパンデミックを起こすのですか。

A.グローバリゼーションの中で、経済、文化、政治などが国や地域の枠組みを超えて結びつくと同時に、移動手段も発達し人や物の往来が激しくなっています。また世界の人口は19世紀ごろから急激に増加し密な社会になったことにより、昔であれば風土病として、病気の発生があった小さな地域だけを滅ぼして消えうせてしまっていた感染症が、今では人から人、国を超えてあっという間に世界中に広がります。ある国・地域から別の国・地域に人、物、動物(鳥、蚊など)が病原体と共に移動し、「密」な環境で次々と人から人へ伝播していくことからパンデミックを起こしやすい状況にあります。

Q3-8.海外で行われたBSL-4研究の成果を活用すれば、必ずしも我が国でBSL-4施設を用いた研究を行う必要はないのではないでしょうか。

A.日本でBSL-4研究ができないということは、BSL-4病原体に対するワクチンや抗ウイルス薬を自国で開発できないことを意味します。未知の病原体が出現し、その毒性や伝染力がよくわからなくても、BSL-4施設を用いいることにより安全に診断・治療・予防法の開発のための研究を行うことができます。将来、BSL-4病原体や新規病原体による感染症がパンデミックを起こしたときに、他国からワクチンや抗ウイルス薬がスムーズに供給される保証は無く、日本国民の健康が脅かされ経済的にも大きな負担がかかる恐れがあります。安全保障上の観点からも、我が国でBSL-4施設を用いた研究を行う必要があると考えます。また、BSL-4病原体による感染症は主に発展途上国で発生していますが、これらの国だけで対応することは困難です。感染症対策はグローバルな課題であり、わが国も国際社会の一員として診断・治療・予防法の開発に貢献することが求められています。こうした国際貢献は、世界で発生する感染症からわが国を守ることにもつながります。

4.長崎大学、高度感染症研究センターにおける感染症研究について

Q4-1.長崎大学には感染症研究に係るこれまでの蓄積、ポテンシャルがあるのでしょうか。

A.長崎は江戸時代から世界に開かれた国際都市として機能してきました。一方で、出島を経て外国からもたらされるコレラ、麻疹、天然痘、インフルエンザなど当時の新興感染症による被害も真っ先に受けてきました。1857年に創立された長崎医学伝習所(後に小島養生所:現長崎大学医学部)でも、コレラなど感染症の治療や予防が、その教育・医療活動の重要な部分を占めていました。この感染症研究は、現在では、長崎大学医学部や長崎大学熱帯医学研究所に引き継がれています。このように長崎大学には、日本だけでなく世界の感染症研究の拠点として、診断や治療、予防法の研究と教育活動の長年にわたる蓄積、ポテンシャルがあると考えています。

Q4-2.新型コロナ対策に長崎大学の感染症研究のポテンシャルが活かされた例はありますか。

A.長崎大学は遺伝子増幅法である蛍光LAMP法を用いた新型コロナウイルスの迅速検査システムをいち早く開発しました。本検査システムは、患者から新型コロナウイルス遺伝子を短時間で検出でき、また本システムで用いる装置は、軽量かつコンパクトであるとともに操作性も優れており、医療機関内だけでなく、感染の現場に持ち出しての使用も可能です。パンデミックの早い段階でこの検査システムを開発していたおかげで、長崎港に入港したクルーズ船「コスタ・アトランチカ号」における新型コロナの集団感染の際に直ちに全員の検査を実施することができ、一人の死者も出すことなく集団感染を終息させることができました。

Q4-3.本格稼働した後にBSL-4施設ではどのような研究を行う予定ですか。

A.世界的に研究が進んでいない致死性の高い感染症や新興感染症に対する研究開発の進展、また特定一種病原体等に関する研究において世界トップレベルの成果の創出を目的として、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱等の感染・発症のメカニズムの解析や、治療薬及びワクチンの開発、今後発見される未知の感染症への対応等の研究を実施する予定です。なお、特定一種病原体等を所持しBSL-4施設を本格稼働するまでの間には、BSL-3、BSL-2の病原体を用いて上述の研究に向けた準備研究を行います。

また、上記の研究を通じて、特定一種病原体等を取り扱うことができる人材の育成も行う予定です。具体的には研究者や施設の維持管理に携わる者等を対象とした我が国初の陽圧防護服型BSL-4施設使用に係る体系化した教育訓練プログラムを確立し、特定一種病原体等を安全に取り扱うための豊富な知識と経験を有する人材を育成することを目指します。

Q4-4.特定一種病原体等を所持するまでの間にBSL-3やBSL-2の病原体を用いた実験を行うとありますが、その意義は何ですか。

A.ここで実験の対象とするBSL-3以下の病原体はBSL-4ウイルスに性質がよく似ているもの等を用います。例えば細胞の中にどのように侵入し、どういう仕組みで増えていき、ヒトの免疫の働きがそこにどう関わっていくのか等の性質が似ているということです。また、BSL-3以下の病原体を解析する過程で機器の使用方法、使用手順に慣れるという意味もあります。このようにBSL-3やBSL-2の病原体を用いた実験から開始することは、BSL-4ウイルスを取り扱う前の準備として非常に重要です。

Q4-5.新しい感染症発生の恐れをいち早く検知するためにどのような研究を行っていますか。

A.現在、わが国及び世界において問題となっている新興ウイルス感染症のほとんどは人獣共通感染症であり、野生動物からヒトに伝播して感染が拡大したものです。このような感染が発生するのはアジア、アフリカ、南米などの野生動物とヒトの接触機会が多い地域です。この点で、長崎大学はアジア、アフリカ、南米の何れの地域にも感染症研究の拠点を持っており研究をする上で大きな強みとなっています。

野生動物の中でも例えばコウモリは、多くの新興ウイルスの自然宿主と考えられていることから、当センターではアフリカの現地でコウモリを捕獲し体内に存在するウイルスのゲノム配列を網羅的に解析しています。そして、ヒトに病原性を持つ既存のウイルスと類似のウイルス(ウイルス遺伝子)が存在するか、ヒト由来培養細胞で増殖するウイルスが存在するか等をチェックすることでDisease Xと呼ばれる新しい感染症発生の可能性を調べています。なお、長崎大学の他の研究所が上述のアジアの拠点(ベトナム)においてコウモリを捕獲する同様の研究を行っています。

Q4-6.BSL-4施設でどのような研究を実施したのか内容を公表する予定ですか。

A.「長崎大学高度感染症研究センター実験棟生物災害等防止安全管理規則」等に基づき、特定一種病原体等を用いて作業を実施した年月や研究及び作業の内容等(機密情報を含まない内容)について、地域連絡協議会等で公表することとしております。また、研究成果は学術論文として学術雑誌等で発表します。

Q4-7.BSL-4施設で危険な研究が行われてしまう恐れはないのでしょうか。

A.BSL-4施設における実験内容の確認方法としては、高度感染症研究センターの実験者が作成した計画書について、研究部門で適正な実験かを審査し、バイオリスク管理部門で安全面を審査した上で、さらに学内のバイオリスク管理委員会が審査し、法令上の病原体所持者たる学長が、最終的に実験に問題がないことを判断し承認する、という何段階にも及ぶチェック体制による手続きを予定しています。この大学内での手続きを経る必要があるため、危険な研究が承認される恐れはないものと考えます。

5.実験室からウイルスを外部に出さないためのシステム

Q5-1.BSL-4実験室内の空気中のウイルスが外に出てしまう心配はないのでしょうか。

A.BSL-4施設は、建物の中に、密閉されたBSL-4実験室を設置する構造をとっています。実験室は外部より低い気圧に保たれ、実験室内の空気は室外に流れ出ない設計になっています。実験室からの排気は、二重の高性能 (HEPA; High Efficiency Particulate Air) フィルターで微細な粒子まで取り除いた後に外部に排出されます。

Q5-2.BSL-4実験室は高気密で陰圧制御されているとのことですが、陰圧とはどういう意味ですか。また、陰圧制御により病原体の漏出を防ぐ仕組みについて教えて下さい。

A.陰圧とは実験室内部の気圧が実験室外部の気圧よりも低い(=マイナスである)ことを意味しています。実験室は壁厚なコンクリートで建築され、特殊なシーリング加工等が施されており、極めて高い気密性を有しており、実験室内の空気が外部に漏れることを防いでいます。また、実験室に備わる換気システムにより、室内の空気は常時清浄な空気に入れ替わり、実験室からの排気はHEPAフィルターで清浄化して排出されます。これにより実験室内の空気およびそれに含まれる病原体が実験室内から外に漏出することを防ぐことができます。

Q5-3.ウイルスがBSL-4実験室からの排水に混じって外に出てしまう心配はないのでしょうか。

A.BSL-4施設では、実験室区域からの排水は全て、高圧蒸気滅菌し、更に薬剤で化学的に消毒します。この処理により、排水に含まれるウイルスを完全に不活化(死滅)させることができます。

Q5-4.ウイルスが実験者に付着して外に出てしまうことはないのでしょうか。

A.実験者が実験室から退出する際には、消毒剤のシャワーで実験室用のスーツ(陽圧防護服)を除染します。この段階で、仮にウイルスがスーツに付着していても不活化(死滅)させることができます。

Q5-5.感染した実験動物が逃げ出す心配はないのでしょうか。

A.実験動物は密閉された個別換気式のケージの中で飼育されます。さらに、飼育室から実験室区域の出口まで進むには複数の部屋を通って行く必要があり、部屋の前後の扉は同時に開かない構造になっていますので動物の逃亡には何重ものシステムで防止策がとられています。

Q5-6.自然災害などによる停電に備えて、非常用電源を用意すべきではないでしょうか。

A.水害も含めた自然災害などによる停電に備えて、BSL-4施設には非常用電源が設置されています。また、非常用電源は施設の病原体封じ込めに係る設備を正常に維持できる容量があり、1台が故障しても稼働できるよう多重化されています。

Q5-7.特定一種病原体等を用いた実験を行った際に、実験者が感染の可能性が疑われた場合、どのように対応する予定ですか。

A.実験作業者が実験中に感染したことが疑われる場合には、応急措置として長崎大学病院において診察を行います。診察の結果がでるまでも、一類感染症患者を収容できる施設に直ちに隔離して検査します(感染していないことが確定するまで実験作業者は隔離されます)。第一種感染症指定医療機関である長崎大学病院には、現在、一類感染症患者に対応できる病床が用意されています。また、「長崎大学高度感染症研究センター実験棟生物災害等防止安全管理規則」に基づき訓練等を実施し上述のような対応方法を確認しています。

6.実験者をウイルスから守るためのシステム

Q6-1.実験者がウイルスに感染する危険はないのでしょうか。

A.実験時には、実験者は陽圧防護服(実験用のスーツ)を着用するため実験室内の環境と完全に遮断されています。また、実験室内では鋭利な器具を極力使用しないなど、実験者の安全に配慮した運用がなされます。設備面・運用面双方で実験者の感染リスクが限りなく低くなるように対策がとられています。

Q6-2.陽圧防護服の陽圧とはどういう意味ですか。また、陽圧防護服により作業者が守られる仕組みについて教えて下さい。

A.陽圧とは陽圧防護服の内部の気圧が防護服外部の気圧よりも高い(=プラスである)ことを意味しています。陽圧防護服は隙間のない密閉構造をしており、作業者は実験室環境から物理的に遮断することで作業者を病原体から守ります。陽圧であることにより、万一、防護服に隙間が生じても実験室内の空気が防護服内部に入らないよう押し出すことができます。これにより、作業者は実験室内空気中の病原体に触れることなく活動ができます。

Q6-3.陽圧防護服の重量はどれくらいですか。

A.約7kgです(サイズにより異なります)。

Q6-4.陽圧防護服の色はなぜ黄色なのですか。

A.実験ではウイルス等が含まれた培養液(赤色)や血液を取り扱う場合がありますが、ウイルスを含むそれらの液が防護服に付着した際には容易に視認できる必要があります。それらの液の色と比較的コントラストの高い色として防護服の色を黄色としています。

7.実験を安全に実施するためのルールや取組み

Q7-1.ヒューマンエラーが起きる可能性をなるべく小さくするためにどのような措置が取られていますか。

A.長崎大学は教育訓練を受講する等安全管理規則により規定される条件を満たした者にBSL-4実験室への立ち入りを認めています。また、BSL-4実験室には常時2名以上が入室し互いの行動をチェックできること、実験時間を1日6時間以内に制限し過度に疲労しないことなど、ヒューマンエラーの予防措置に万全を期しています。さらに実験室内作業に係る手順の作成と定期的な見直し、定期的な訓練を行うことでヒューマンエラーの防止を図っています。

Q7-2.実験中に実験者の体調が悪くなったらどうするのですか。

A.BSL-4実験室に入室する場合は複数名で入室し互いの実験をサポートするとともに、スタッフが監視カメラ等で常に実験室内を監視しており、体調悪化時にはすぐに対応できるようにしています。実験者は、そのような場合に備えた非常時対応訓練も実施しています。また、同じ大学内の第一種感染症指定医療機関である長崎大学病院と連携して搬送訓練を実施したり、BSL-4施設に出入りするスタッフはAED講習や心肺蘇生法を受講する予定である等緊急時に備えています。

Q7-3.BSL-4施設を安全に使用するための管理はどの部署が行っているのですか。

A.長崎大学高度感染症研究センターのバイオリスク管理部門が行っています。同部門は、バイオセーフティ(人や環境を病原体から守る)及びバイオセキュリティ(病原体を盗難や不正利用から守る)の両方の観点からBSL-4施設が安全に使用されるよう管理を行っています。また病原体の所持や使用については、感染症法に基づき施設設備(ハード面)とその利用方法(ソフト面)に厳しい規制が設けられています。バイオリスク管理部門ではそれらに基づいて施設が利用されているか、施設の管理状況を点検記録し、国と大学が行う定期的な監査を受けながら対応の改善、強化を進め、実験を行う上での安全基盤の構築に努めています。

Q7-4.BSL-4施設における事故や災害等に備えて、地方自治体との間で何か対策をしていますか。

A.BSL-4施設に係る事故・災害等について、長崎大学としては、市、長崎県及び関係機関等と密接に連携して対応することにより、安全・安心を確保することとしています。具体的には「長崎市地域防災計画」および「長崎大学高度感染症研究センター実験棟生物災害等防止安全管理規則」に基づき、長崎市等と協力して報告・連絡体制の構築、対応マニュアルの整備等を行うとともに、長崎市や消防等との防災訓練及び警察等との訓練を定期的に実施しています。

8.不正行為に対するセキュリティ措置

Q8-1.BSL-4施設への入退室管理はどのようになされますか。

A. BSL-4施設への入退室は厳重に管理されます。施設はセキュリティカードを含めた多重の個人認証システムを導入しており、監視カメラ、入退室記録システムなども備え、許可された者以外は入ることができません。

Q8-2.実験に使用するウイルスが盗まれたり、奪われたりする心配はないのでしょうか。

A.BSL-4施設には事前に登録・承認された者以外は立ち入れない規則となっており、BSL-4実験室の入退室は厳重に管理されます(前Qのとおり)。また、複数の研究者が同時に作業を行うことで、ウイルスの取り扱いについて互いを監視し合うことにもなっています。さらに、実験室内外の様子は常に監視カメラ等で監視します。また、不審者などに備えて警察等との訓練を定期的に実施する予定です。

Q8-3.BSL-4施設のインターネットに対する情報セキュリティ対策はどのようにしているのですか。

A.BSL-4施設内のネットワークは、一般インターネットから分離された建物内専用の閉鎖系ネットワークを使用しています。また、電子機器等の施設内への持ち込みは厳しく制限する等対応しています。